热火因球员恶性犯规引发联盟重拳整治,不仅遭遇高额罚款与禁赛处罚,更成为NBA整顿赛风的典型案例。此次事件暴露出职业联赛中规则执行与球员情绪管理的深层矛盾,联盟通过严苛处罚传递零容忍信号,同时引发各界对竞技体育精神边界与惩罚尺度的激烈讨论。

事件还原与争议焦点

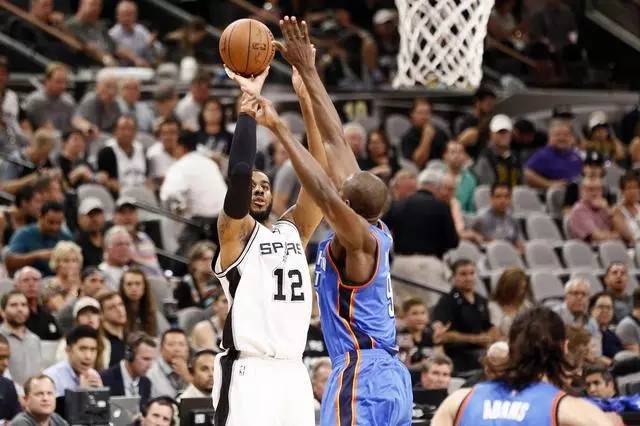

常规赛末段热火对阵强敌的比赛中,主力球员在防守时直接挥臂击中对手头部,导致对方当场血洒赛场。尽管裁判立即吹罚一级恶意犯规,但未直接驱逐出场的决定引发巨大争议。慢镜头显示该动作存在明显逃避判罚的肢体折叠,被质疑为蓄意伤害对手。

赛后联盟启动紧急调查程序,调取多角度录像并约谈当事球员。技术统计显示该球员本赛季已有三次类似危险动作记录,此次升级为头部攻击直接触发最高处罚标准。联盟总裁亲自召开听证会,认定其行为违反运动员基本职业道德。

舆论场呈现两极分化态势,部分专家指出现代篮球对抗强度提升难免伴随风险,但更多退役名宿批评这种背离竞技本质的暴力行为。前NBA裁判表示:"当球员将胜负凌驾于对手安全之上时,职业联赛的生存根基便遭到侵蚀。"

联盟惩戒机制解析

根据NBA纪律条例第42条,针对头部区域的恶意犯规起罚标准为2万美元罚款+1场禁赛。鉴于当事人属累犯且造成实质性伤害,联盟加码至5万美元罚款并追加10场禁赛,创下近五年同类处罚最高纪录。

处罚决定包含多重考量维度:既需遏制球员个人惯性违规,也要向全联盟传递"以儆效尤"的震慑信号。对比2019年追梦格林类似事件,本次量刑明显加重,凸显联盟在收视率竞争加剧背景下强化规则权威的决心。

法律专家指出,联盟作为特殊行业管理者,有权在劳动契约框架内设定高于民事侵权标准的行业规范。此次援引"损害联赛品牌形象"条款,实质上将运动员场外商业价值与场内行为强制捆绑,形成新型约束机制。

球队生态连锁反应

核心球员停赛直接冲击热火季后赛布局,主教练被迫启用替补阵容应对关键战役。更衣室内出现两种声音:年轻球员担忧战绩下滑,老将则借机推动"责任篮球"理念重塑。助教团队紧急调整训练计划,增设冲突管理情景模拟课程。

薪资结构产生连锁效应,被禁赛球员损失超30万美元薪水,触发合同奖金条款重置。管理层面临舆论压力,总经理公开致歉并承诺建立心理辅导机制,Owner办公室则收到数十封球迷退订季票通知。

竞争对手借机发起舆论战,76人随队记者翻出热火近三年六次争议犯规旧账,迫使联盟成立专项调查组。数据显示涉事球队赛后网络声量激增300%,负面情感占比达78%,创NBA舆情监测系统上线以来峰值。

行业治理路径探索

事件促使联盟加速推进智能裁判辅助系统,新增颅骨冲击传感器与即时回放研判模块。训练师协会推出情绪控制认证课程,将防御性动作分解教学纳入新人必修课。球员工会则提议设立"危险动作申诉基金",保障受害者求偿权益。

历史经验表明,2004年"奥本山宫殿事件"曾催生CBA式黑名单制度,本次处罚可能推动NBA建立球员行为积分制。斯坦福大学运动伦理中心建议,将脑科学研究成果转化为冷静值评估体系,通过可穿戴设备实时监测运动员应激状态。

国际篮联已启动《全球反暴力公约》制定工作,要求成员国共享劣迹球员数据库。在此背景下,NBA此次铁腕执法既是对内部生态的净化,更是为全球职业联赛树立规则标杆的重要尝试。

总结来看,热火事件犹如一面多棱镜,既折射出现代职业体育商业化进程中人性异化的隐忧,也彰显了联盟维护竞技纯粹性的制度决心。当比分牌上的数字与救护车警报声产生冲突时,规则之秤必须坚定倾向生命尊严的一端——这或许才是职业体育最珍贵的底线共识。

展望未来,技术赋能下的精准判罚与人文教育双轨并行,或将重塑球员行为模式。正如传奇教练波波维奇所言:"真正的强者从不靠摧毁对手证明伟大,而在于如何让篮球回归纯粹的快乐。"此番风波终将沉淀为职业联赛进化史上的关键注脚。